在当今世界格局深刻调整、国际竞争日趋激烈的背景下,国家安全的重要性日益凸显。面对复杂多变的国内外环境,维护国家安全不仅是国家政权稳固、社会和谐稳定的必要条件,更是实现民族复兴、人民幸福的重要保障。因此,加强国家安全教育,培养高素质的国家安全人才,成为时代赋予我们的重要使命。中国人民大学作为国家安全学教育的重要阵地,积极响应国家号召,勇于担当,致力于培养具备深厚理论功底、敏锐战略眼光和扎实实践能力的国家安全领域专业人才。

2024年是习近平总书记创造性提出总体国家安全观10周年,也是中日甲午战争爆发130周年。今年,中国人民大学国际关系学院也迎来了第一批国家安全学专业研究生。为深入学习领会习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述,贯彻党的二十届三中全会精神,将专业理论与社会实践融会贯通,厚植青年学子的家国情怀,上好新生入学“思政第一课”,9月20日至23日,国际关系学院党委会同中国人民大学国家安全交叉学科平台组织国家安全学系全体研究生及学院学生骨干代表前往山东省威海市开展国家安全教育系列活动。本次活动由中国人民大学国家安全交叉学科平台首席专家黄大慧、国际关系学院副院长李晨和团委书记解栋带队,国际关系学院国家安全学系教师参加并指导此次实践教学。

活动一:“铭记历史“走向复兴”—纪念甲午战争”周年师生交流会

9月20日,中国人民大学国际关系学院师生一行在山东大学(威海)开展“铭记历史、走向复兴”纪念甲午战争130周年师生交流会。交流会中,黄大慧和李晨从历史背景、战略谋划、影响战争进程的主要因素、以及战争的时代影响等多个方面讲授甲午战争。黄大慧老师表示,“今年是甲午战争130周年,我们把课堂搬到了刘公岛上,让同学们身临其境感受国运兴衰,与国家同呼吸、共命运”。

座谈会中,同学们就如何重新构建东亚秩序、塞防与海防之争等问题积极踊跃提问,老师们进行相应解答。现场交流气氛热烈。以此次座谈会为契机,同学们将在今后的学习中以专业为锚,定心立志;以理想信念为舟,深潜细研,扬帆远航。

活动二:“增强国家安全意识,维护国家安全”师生座谈会

9月21日是第24个全民国防教育日,上午由中国人民大学国际关系学院、国家安全交叉学科平台与山东大学东北亚学院联合举办的座谈会召开,双方师生围绕“增强国家安全意识,维护国家安全”主题进行交流。

座谈会伊始,山东大学东北亚学院党委书记梁奉军从提升专业能力、讲好中国故事、勇担时代使命等三个方面对参会青年学生提出期望。中国人民大学国际关系学院副院长李晨表示,面对百年未有之大变局,国家安全学需要聚焦“国之大者”,深度思考如何进行学科的交叉与合作。

本次座谈会包括上下两场交流讨论,来自中国人民大学与山东大学的24名本硕博学生结合各自专业背景,分享了自身对不同国家和地区政治、经济、文化等领域的研究,分享了对于国家安全学科建设、国家安全内涵和国家安全教育的思考。

2024级国家安全学硕士生曾毓炜同学表示:“甲午战败的历史教训深刻表明,没有国家安全就没有人民安全。要实现国家的长治久安,就要坚持总体国家安全观,及时防范化解各类风险,阻断转化通道,保障好人民权益与国家利益。”

2024级国家安全学硕士生赵彬妍同学提出:“甲午之殇,时刻提醒我们敲响国家安全的历史警钟、铭记国家安全的历史教训。威海既有国家安全屈辱史,又有争取民族独立的抗争史。“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱”,作为新时代的青年,更应该铭记历史,勿忘教训,共同筑牢维护国家安全的钢铁长城”。

学生分享结束后,两校参会教师对学生的发言进行了点评,并鼓励学生将理论与实践相结合,在家国情怀和全球视野下提升学术研究水平,在专业学习中不断深化对国家安全问题的理解。

黄大慧老师在总结发言中指出,本次活动不仅为两校师生提供了宝贵的学术交流平台,同时也促进了多元专业背景的学生间进行思想碰撞和知识共享,为两校在国家安全领域的教学与研究合作,共同推动国家安全学科的发展和人才培养起到了良好促进作用。

活动三:“铭记历史,筑牢国家安全屏障”——纪念甲午战争130周年”学术研讨会

9月21日下午,“铭记历史,筑牢国家安全屏障——纪念甲午战争130周年”学术研讨会在山东大学(威海)北辰楼举办,本次研讨会由中国人民大学国际关系学院、国家安全交叉学科平台,山东大学东北亚学院、政治与公共管理学院海权研究所主办,中国中日关系史学会协办。来自中国人民大学、山东大学、中国中日关系史学会、国际关系学院、中国社会科学院、中国现代国际关系研究院等高校和研究机构的近20位专家学者发言并参加讨论。

学术研讨会围绕专家学者们的各自研究领域开展,分享探讨学术热点,精彩纷呈。同学们认真思考,记录下整个会议中的真知灼见与亮点。

一场有意义有价值的学术研讨会总会在不经意中启发青年学子的思考。国家安全学2024级硕士新生张莉莉同学表示,“在全民国防教育日召开的纪念甲午中日战争学术研讨会上,我深刻体会到了国家安全和国家战略的复杂性与重要性。这一天,不仅是对历史的回顾,更是对未来的深思。会议中,专家学者们对国家安全与战略、甲午战争历史回溯相关的深刻讨论,让我认识到战略思维与铭记历史对于国家安全至关重要。此外,在复杂的国际环境中,我们也需要有前瞻性的战略规划,加强对国家安全泛化问题的关注等。”

国家安全学2024级硕士生李小聪同学对孔令栋教授所强调的内容印象非常深刻:“新时代下维护和塑造国家安全是一项系统性的事业。这告诉我们,要把国家安全看成由多方面、多环节、多层次构成的有机联系的整体,综合配套加以维护和塑造。”国家安全学2024级硕士生王晓东同学感叹道:“聆听众多专家学者的精彩发言让我受益匪浅,其中印象最深的是田文林教授在甲午战争中总结出战争成败的三大因素:一是战争依靠对象的问题,二是战略意图与能力的匹配度即战略边界问题,三是能否灵活运用相关战术形成局部优势。这告诉我们在当下动荡的国际环境中要不断提升战略能力,树立战略思维,坚持实事求是的战略文化,在战略竞争中取得优势。”

“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡”,在新时代的中国,我们要安不忘危,警钟长鸣。130年后我们回望甲午,就是要对历史教训常知常新。在实现中华民族伟大复兴的新征程上,我们要始终坚持总体国家安全观,坚持走中国特色国家安全道路,把维护国家安全的战略主动权牢牢地掌握在自己手中。中国人民大学始终走在时代的前列,勇做复兴栋梁,强国先锋,将培养出一批具有“家国情怀”、“全球视野”、“战略思维”的国家安全专业人才,推动实现我国国家安全体系和能力现代化!

活动四:“追寻红色记忆 砥砺家国情怀”—威海国家安全主题参访研学活动

9月22日,中国人民大学国际关系学院一行先后参访一战华工纪念馆、退役驱逐舰、威海博物馆、威海方志馆,深入了解威海作为海防前线维护国家安全的光荣历史,在实践中感受研究和维护国家安全的责任。

上午9时,同学们到达与刘公岛隔水相望的一战华工纪念馆。一战华工纪念馆是为了纪念中国在第一次世界大战期间向欧洲战场派出的14万劳工而设立的专题纪念馆。入馆前,为了让同学们对本次参访活动有更深刻的认知,老师们分别对一战劳工的时代背景进行了详细介绍,启发同学们在参观中思考相关问题。

王召东老师介绍了一战华工所处的国际背景和境遇,李晨老师从一战总体战的特点出发,介绍协约国前线和战时经济对华工的强烈需求,以及协约国违反合同的事实,指出参观时可以结合历史思考国家战略手段及工具问题和海外利益保护问题。最后,黄大慧老师指出,今年是三个周年,分别是甲午战争一百三十年、日俄战争一百二十年、第一次世界大战一百一十年,三个大事件彼此相连,要从远东国际关系格局变迁的大视野思考一战华工的历史。

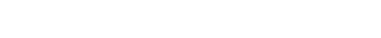

甲午海战后,清政府和国民政府虽然也不断尝试重建和发展海军,但都以失败告终。1949年后,中国的海军发展在中国共产党的领导下得到了长足的发展。为了进一步让参访同学们感受到中国海军军事武器的发展变化,更加直观地进行爱国主义教育,师生一行参访2019年退役的051型导弹驱逐舰大连号。李晨老师介绍了大连舰光荣的服役历史,指出该驱逐舰隶属于中国自行设计建造的第一代导弹驱逐舰,曾作为北海舰队旗舰,执行多次重要海上任务,为维护我国海防、国家安全和主权完整做出卓越的贡献,功勋卓著。老师同学们登舰参观,近距离观察大连舰的各式武器装备和船员生活状况,感受大连舰作为中国自主设计建造的第一代导弹驱逐舰的重要国家安全意义和其肩负的维护国家安全的沉重责任。

随后,中国人民大学国际关系学院一行参访威海博物馆和威海方志馆,对威海的历史变迁和文化底蕴有更深入的了解。

威海博物馆以“夷风古韵 威震海疆”为历史文化展主题,展览通过精心布置的展区和丰富的文物展品,生动再现了威海从新石器时代至今的历史变迁。夷风古韵展区展现威海先民依海而生的生活情况,海象万盛展现了威海繁荣的海上贸易,甲午风云回顾了甲午之殇那段悲壮的历史,烽火岁月展现威海人民奋起革命的光荣……师生们对威海的历史变迁和文化底蕴有了更加全面、立体的了解。

威海方志馆则以“崇文尚义 人居福地”为主题,以方志记载内容为根本,分为序厅、建置沿革、自然环境、物阜海昌、多彩风情、文化揽胜、人物春秋、方志之志八个部分,全面展示了威海近三千年的自然、政治、经济、社会和文化的历史与发展。师生们将威海博物馆和方志馆的展物结合,通过一段段文字和物件丰富了对威海历史文化和地域特色的认识。

活动五:总体国家安全观教育实践基地参访学习

9月23日上午,学院师生乘坐全国首艘“国安”号主题驳船赴刘公岛开展国家安全教育活动。中国中日关系史学会常务副会长、中国前驻日本大使馆参赞吕小庆随团参访。

“国安”号是一个流动的国家安全教育平台,同学们在“以新安全格局保障新发展格局”、“国家安全、头等大事”的国家安全教育环境中增强了国家安全意识。(图片注释)

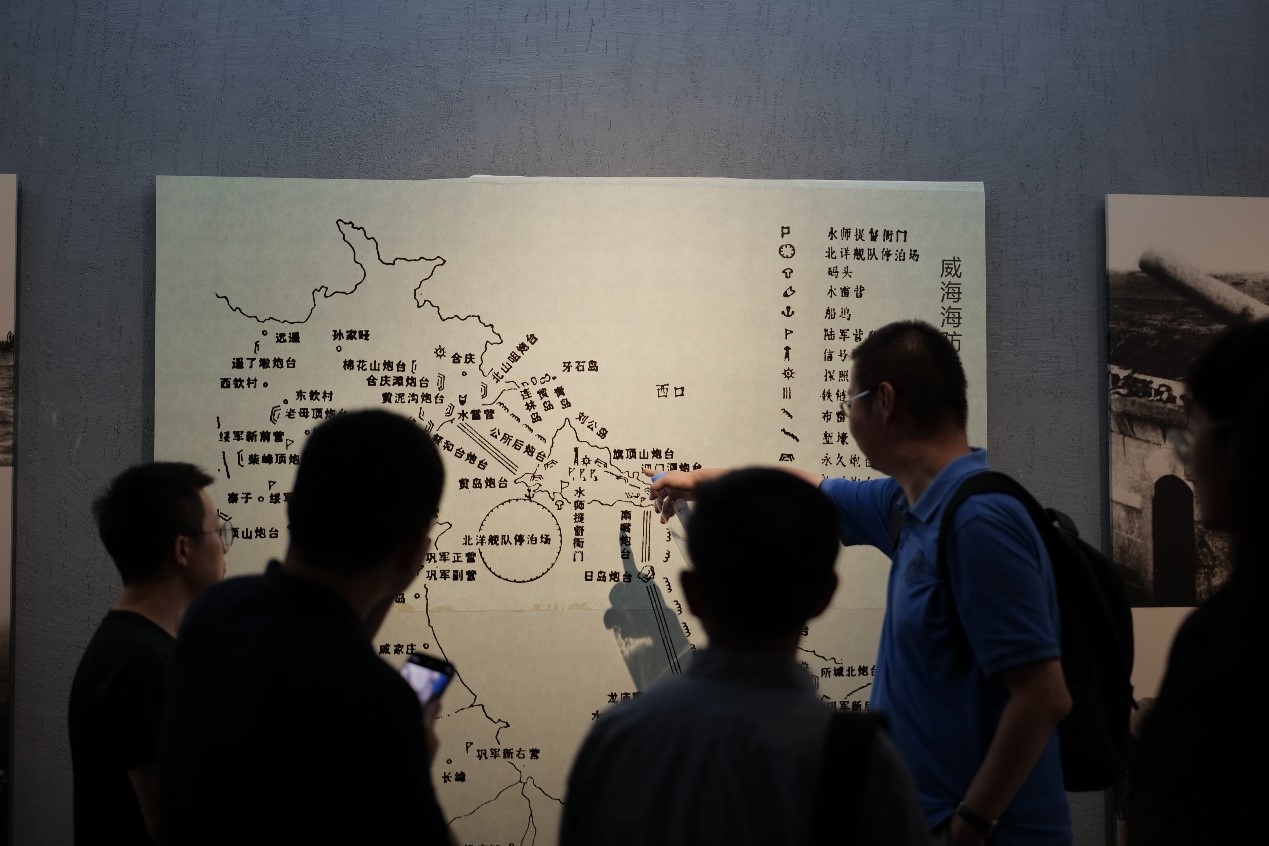

登岛后,师生们在景区讲解员的带领下参观甲午战争博物馆陈列馆、定远舰、东泓炮台展馆、总体国家安全观教育展馆、海军公所等地。

甲午战争陈列馆以《国殇·1894-1895——甲午战争史实展》为基础,分为《甲午战前的中国和日本》《日本打开战争魔盒》《民族屈辱与抗争》《警钟长鸣》四个部分,展示了500多幅历史照片、300多件珍贵文物、100多套辅助展品以及大量油画和雕塑,全面呈现中日甲午战争的历史。

来到甲午中日战争博物馆,同学们切实地重温了甲午海战的屈辱历史,对中国革命的伟大历史有了更深刻的认识。刘雨桐意识到,通过历史反思,能够更好地理解当下复杂的国际局势,并为制定和完善国家安全战略提供深刻的历史参照。刘公岛作为甲午战争的关键战场,承载了中华民族从辉煌走向衰落的历史转折点。这段历史提醒我们,国家安全的脆弱性与国力的强弱密切相关,在当今世界错综复杂的国际形势下,国家安全依旧是一个亟需高度重视的战略议题。

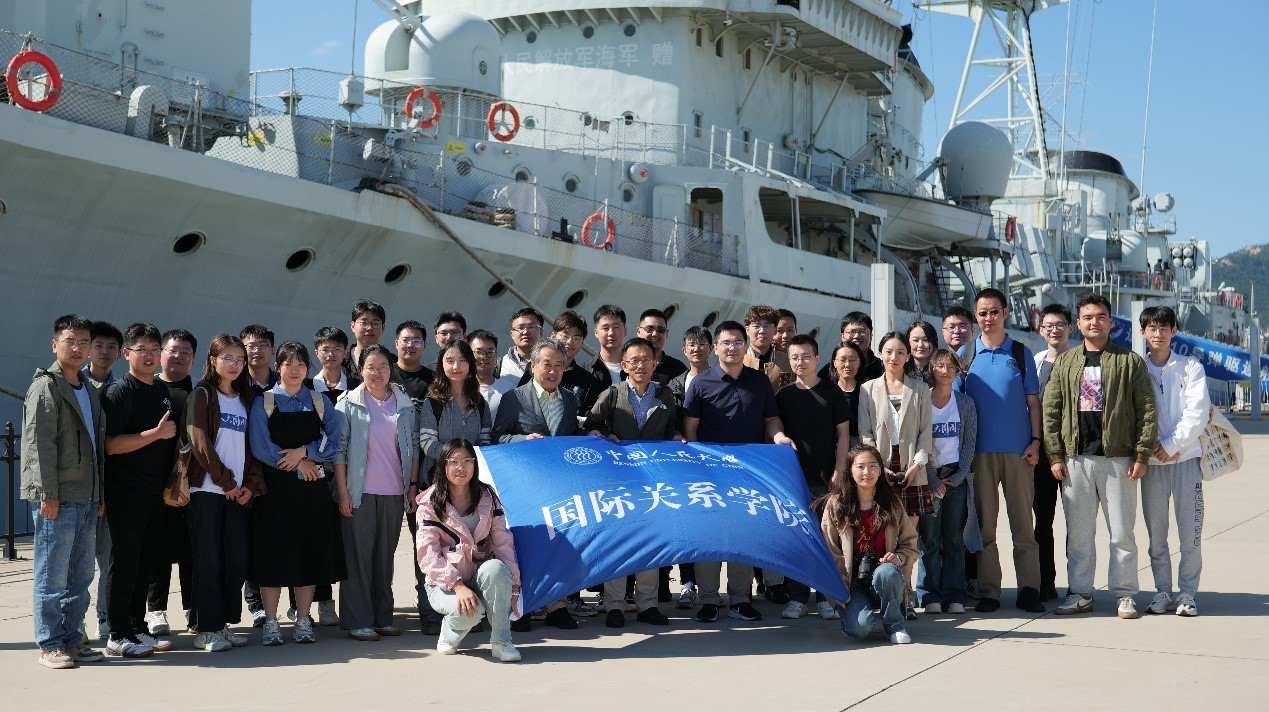

对比威海战役形势图、甲午战争要图与“复兴”展厅的“一带一路”全景地图,王苡然深刻感受到,这一历史节点不仅是中国国家实力下降的象征,更是中国丧失海权与主权的惨痛教训。近代中国的衰落,揭示了国家安全观念滞后于时代变革、无法适应国际竞争的严重后果。今天,面对百年未有之大变局,习近平总书记提出的“三个重大危险”——国家被侵略、被颠覆、被分裂的危险;改革发展稳定大局被破坏的危险;中国特色社会主义进程被打断的危险——正是基于对这段历史教训的深刻反思,也是对当前复杂国际环境的准确把握。

历史上,定远舰被称为“亚洲第一巨舰”,见证了中国海洋史上的辉煌时期。2005年4月,定远号纪念舰根据北洋海军旗舰定远舰的历史资料按1:1比例复制而成,是全亚洲第一艘完整复制的清代军舰。定远舰全长94.5米,宽18米,满载排水量为7670吨,外观与原舰一致。目前,定远舰已迁至岛内,与东村相邻。走进这艘军舰,可以感受到一个多世纪前北洋海军官兵的真实生活。

登上定远舰,2024级国家安全学硕士生曾毓炜同学心潮澎湃,思绪万千。他感慨道,巍巍巨舰,不能靖国家危难;拳拳忠心,也难保海晏河清。甲午战败刻骨铭心的伤痛敲响超越时空的警钟,时刻提醒着我们要前事不忘,后事之师,思想是实践的先导,只有用科学的安全观指导国家安全实践,才能实现国家的长治久安。总体国家安全观强调“大安全”观念,既关注传统安全也关注非传统安全;既强调维护国家安全也强调塑造国家安全;既重视统筹应对安全威胁,也重视防范化解安全风险,为维护国家安全提供了科学的安全观和方法论。作为国家安全学的硕士生,学好、用好总体国家安全观是我们的必修课,也是基础关。

东泓炮台,又称东风梢炮台,坐落于中国山东省威海市刘公岛的最东端,是晚清时期为加强威海卫基地防御而修建的重要海防要塞。该炮台不仅见证了甲午战争的惨烈与悲壮,也成为了后人铭记历史、缅怀先烈的重要场所。为了展示历史和警醒世人,刘公岛管委会修复了东泓炮台,并推出了《北洋海军威海卫基地防务掠影》主题展览。该展览聚焦于中国近代海防建设,分为“北洋海军基地威海卫”“刘公岛炮台防务体系”“威海湾炮台防务体系”和“甲午国殇,警钟长鸣”四个部分,利用遗址复原和图文方式系统展示北洋海军威海卫基地的建设背景、过程、设防及历史事件。

2018年,习近平总书记曾登临东弘炮台,语重心长地说:“我一直想来这里看一看,受受教育。要警钟长鸣,铭记历史教训,13亿多中国人要发愤图强,把我们的国家建设得更好更强大。”参访师生重回故地,深切学习体会习近平总书记的讲话精神,承担起新一代的使命。2024级国家安全学专业硕士生熊峰表示:“铭记历史,向海图强,这种信念贯穿着本次威海之行始终。亲赴风浪奔涌的甲午海战古战场,我们在感叹和平安宁来之不易的同时,更是在补强学术素养之基;国家安全学这一新兴学科要求我们把论文写在祖国大地上,更要求我们从一线实践中汲取经验智慧,实事求是地为国家安全学的理论大厦添砖加瓦,为国家和世界贡献自己的力量。”

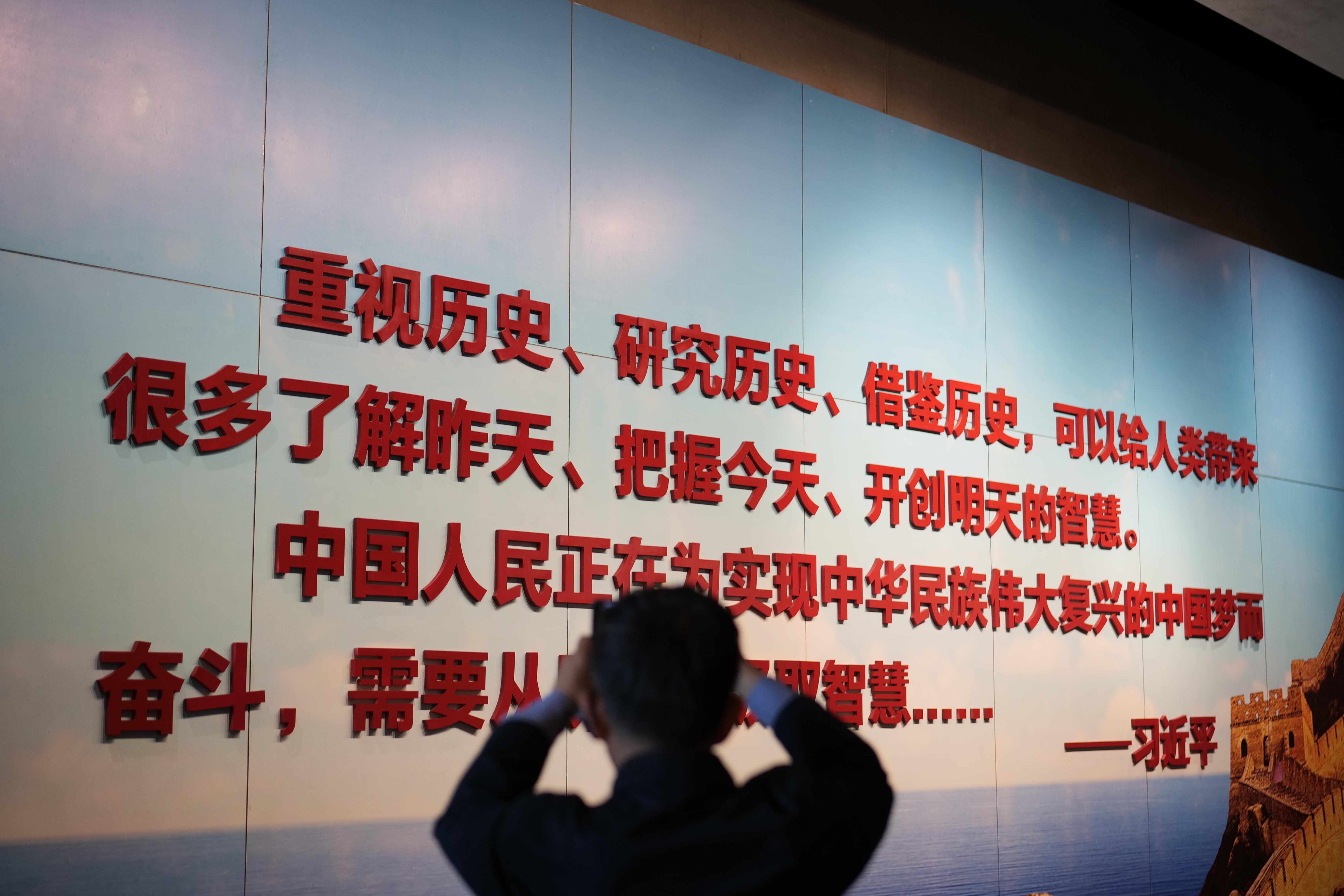

总体国家安全观教育展馆建立在北洋海军旧址上,展馆分为四部分:第一部分展示威海的国家安全记忆;第二部分介绍国家安全的发展历程;第三部分探讨当前的安全风险;第四部分展示总体国家安全观的内涵和实践成果。

总体国家安全观教育展馆建在刘公岛,意在时刻警示国运转折之地的国家安全记忆。参访师生在教育展馆进行了深入的学习,了解国家安全观下的甲午国殇,以及世界大变局下的国运兴衰,重走新中国成立以来“站起来”、“富起来”和“强起来”不同阶段捍卫国家安全的辉煌历程。视线拉回新时代,国际形势风云变幻,周边环境复杂敏感,改革发展稳定面临新挑战,总体国家安全观成为新时代新征程上国家安全工作的根本遵循,指引中国走出一条自身特色的国家安全道路。

海军公所,即水师衙门,建于1891年,位于刘公岛西南坡,是中国近代第一支正规海军的指挥机构,占地17000平方米。该遗址为甲午战争纪念地,保存完好,因是海军提督丁汝昌的驻地,民间称为“丁公府”。在讲解员的带领下,同学们了解了海军公所的重要地位。作为中国近代第一支正规海军的指挥机构,海军公所在甲午战争中发挥了重要作用,而海军提督丁汝昌的英勇事迹更让同学们深受感动,同学们深刻感受到了中国近代海军的艰辛与不易。

国家安全学2022级博士生王月禾表示,刘公岛作为历史的见证,它所承载的意义远不止于一场战争的失败,而是一座永久的警钟,提醒我们居安思危,时刻准备面对风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。在新时代新征程上,要始终坚持总体国家安全观,守正创新,以系统思维构建新安全格局,打造“全域联动、立体高效”的国家安全体系,达到对内的社会安全稳固坚韧、公共安全治理有效,对外的大国博弈主动有为、海外利益保护得当,为中国式现代化保驾护航。

刘公岛上,每一块斑驳的碑石、每一座沉默的炮台,都在无声地诉说着那段屈辱与抗争的历史。同学们在历史的回响中,更坚定了维护国家安全、实现民族复兴的坚定信念。他们深知,只有铭记历史,才能开创未来;只有筑牢国家安全的钢铁长城,才能保障人民的幸福安康。

此次参访研学活动是对新时代国家安全教育的一次生动实践。站在新的历史起点上,中国人民大学国际关系学院将继续发挥其在国家安全学领域的引领作用,培养更多具备深厚理论功底、敏锐战略眼光和扎实实践能力的国家安全领域专业人才。他们将肩负着时代的使命与重托,以更加宽广的视野和更加系统的思维,为维护国家安全、实现民族复兴贡献青春力量。